高校生議会の伴走支援メモ

金津高校との伴走支援ということで、生徒さんとの交流を持ちました。

ミッションは、高校生の考えたテーマに対して、基礎データ作りを伴走することです。

6つのテーマがある中で、私が担当したのは、

「プロスポーツチームにおける人気の差を生む要因は何か ― 特にバスケットボールチームを事例に」

でした。

テーマの入り口

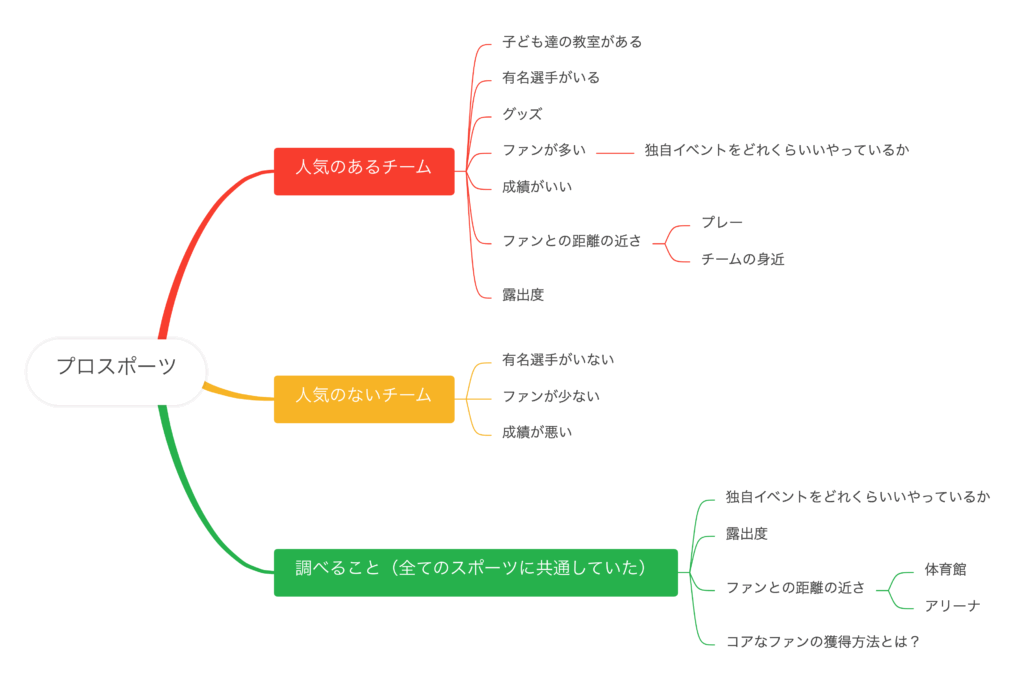

生徒たちは「人気のあるチームと人気のないチームの差は何か」を考え、アンケート調査を通して課題に取り組もうとしていました。

しかしアンケートは、仮説を立ててから立証していくもの。仮説なしでは、ただ質問を並べるだけになってしまいます。

この研究内容はすでに大学教授の目にも触れており、アドバイスとしては「バスケットボールだけでなく他のスポーツも調べた方がよい」というものでした。

もちろん正しい指摘ですが、生徒の探究を広げすぎると、かえって本質から遠ざかる懸念もあります。

そこで私は、現代のプロスポーツで避けて通れない “ファンエンゲージメント” に注目してみようと提案しました。

ファンエンゲージメントとは?

ここでいう「ファンエンゲージメント」とは、ファンとの距離を近づけるための活動のことです。

例えば、

- 有名選手の存在やチームの成績・勝敗の分かりやすさは「機能価値」

- 選手と触れ合えた、地域のイベントで一緒に過ごした、SNSでの発信に共感した――これらは「情緒価値」

どちらもファンを引き寄せる大事な要素ですが、人気のあるチームは必ずこの「情緒価値」を丁寧に積み上げています。

ファンエンゲージメントは、ありとあらゆるプロスポーツで共通する当たり前の考え方です。

試合だけでなく、地域イベントや交流会、SNS発信を通じて、どれだけファンに寄り添えるか。

それこそが「人気の差」を生む第一歩になるのです。

事例から見えるもの

まず話題にしたのはプロ野球です。

楽天が東日本大震災の翌年に優勝したこと、神戸でも震災後にチームが奮起したこと。

そこには共通して「選手が被災地で支援に立ち上がり、その姿を見た住民が恩返しとして必死に応援した」という背景があります。

有名選手がいなくても、ファンがチームを押し上げる力がある。まさに、人気の差を生む大きな要因です。

また、メジャーリーガーが帰国して少年野球を開く。これも「選手を身近に感じてもらう工夫」であり、ファンづくりの王道だと思います。

私からの問いかけ

そこで私は生徒にこう問いかけました。

「まず調べるべきは、プロの選手が試合以外でどれだけファンと触れ合っているかじゃないかな?」

ファンを獲得するには、自分たちのフィールドにいるだけでは不十分です。

“相手のフィールドに飛び込む”勇気があってこそ、新しいファンは生まれる。

触れ合った人が試合を見に来てくれる。その人がさらに友人に話す。

これこそ、情報が溢れる現代で最も有効な“情報伝達の手段”になるのです。

コアファンの存在

もう一つ大事な視点として「コアファン」の話をしました。

「毎回試合に足を運ぶ人は何割いると思う?」と聞いたら、生徒たちは「5割」と答えてくれました。

しかし実際には2割程度、多くてもそれ以下です。

これは有名な「パレートの法則(20%のコアが80%の売上を生む)」の話です。

つまり、2割のコアファンをどう増やせるかがチームの成否を分ける。ここに、人気の差を解く鍵があります。

福井とバスケットボール

これまで福井には、野球やサッカーのチームもありましたが、残念ながら大きな飛躍には至っていません。

しかし、今バスケットボールは確実に盛り上がっています。

先日、福井ブローウィンズの選手があわら市を訪れてくれました。

そのとき「これが初めてだ」と言っていたのが印象的です。

もっともっと外に出て、相手のフィールドでファンを増やしてほしいと願っています。

リスクを恐れず、ファンを広げる努力を続ける。

大谷翔平選手がまさにその姿を体現しているからこそ、世界的なスーパースターなのです。

探究の広がり

生徒たちがこれからどんなフレームでデータを集め、どんな提案に仕上げるのかは分かりません。

ですが、きっと未来につながる提案をしてくれると信じています。

大きな範囲からコアな部分に落とし込む手法もあれば、コアな部分から未来へ広がっていく道筋もあります。

私は、両方を同じ「探究学習」とは考えていません。

むしろ、前者は研究の技法(機能価値の検証)、後者こそが**探究の真髄(情緒価値の発見)**だと思っています。

そして、その探究こそが、高校生たちにとって大きな未来へとつながる一歩になるのではないでしょうか。

私は教育者ではありませんが、そういう夢を見せてあげられるアドバイスを、これからも続けていきたいと思います。

今日の感想

文章にしてしまえば一瞬ですが、ここまで伝えるのには本当に時間がかかりました。

やはり「伝える力」をもっと磨いていかなければと痛感しています。

限られた時間だと、どうしても詰め込みすぎになってしまいます。だからこそ、会話をしながらマインドマップを描き、頭の中を整理していきました。

正直、話した内容の半分も伝わっていないかもしれません。けれど、こうしてメモに残すことで、自分自身も整理でき、少しでも読み手に分かりやすくなるのではと思っています。

次の機会がもしあれば、もっと深く掘り下げて伝えられるはずです。

そして何より、他の話題にも興味津々な、学び多いひとときでした。

最後に――高校生のみなさん、本当にありがとうございました。